迪特 · 拉姆斯(Dieter Rams)是我很喜欢的一位德国工业设计师,也影响了 Apple 的许多设计。而在张小龙在那个著名的八小时演讲中,也提到了他的「设计十戒」。

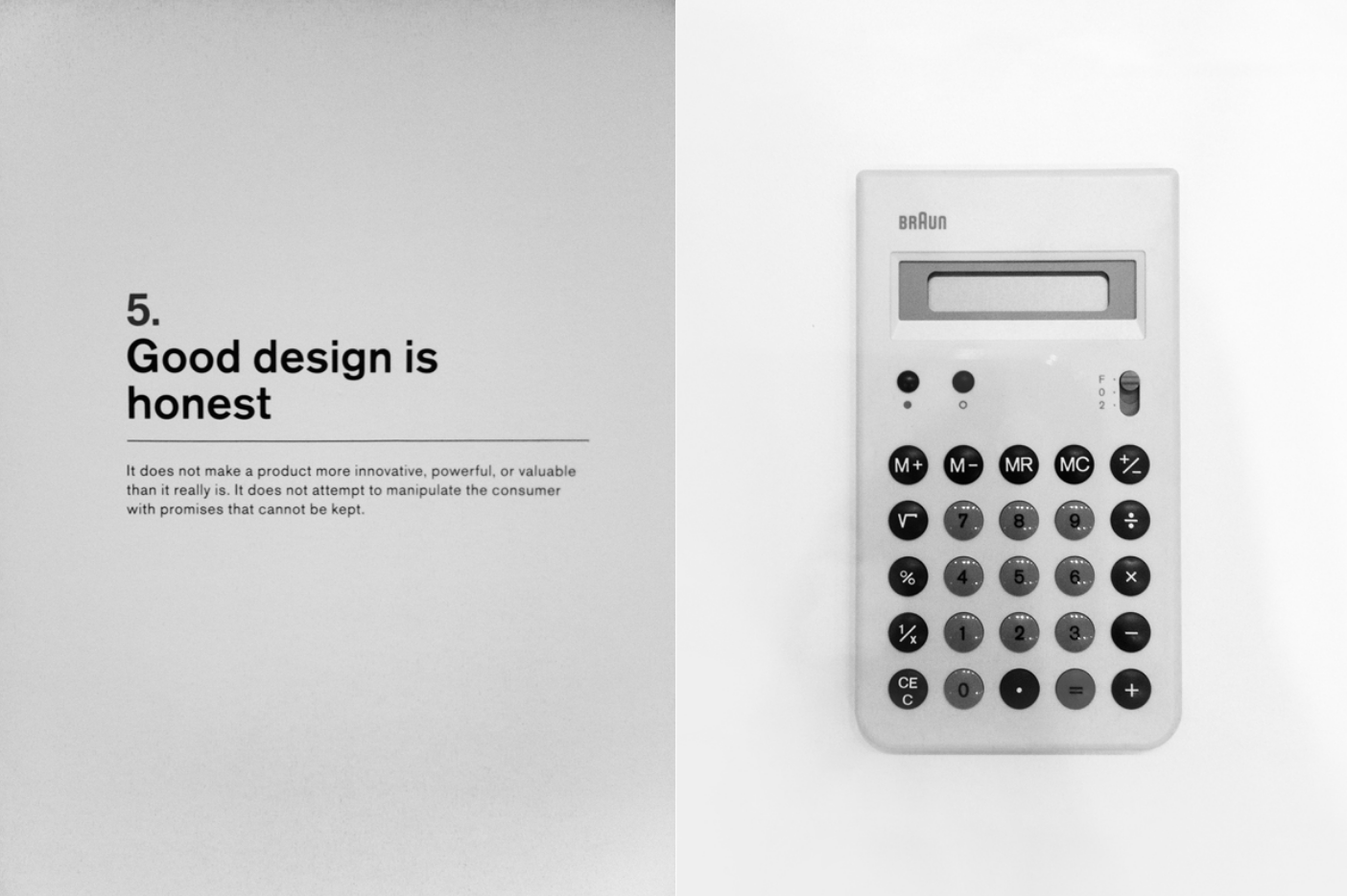

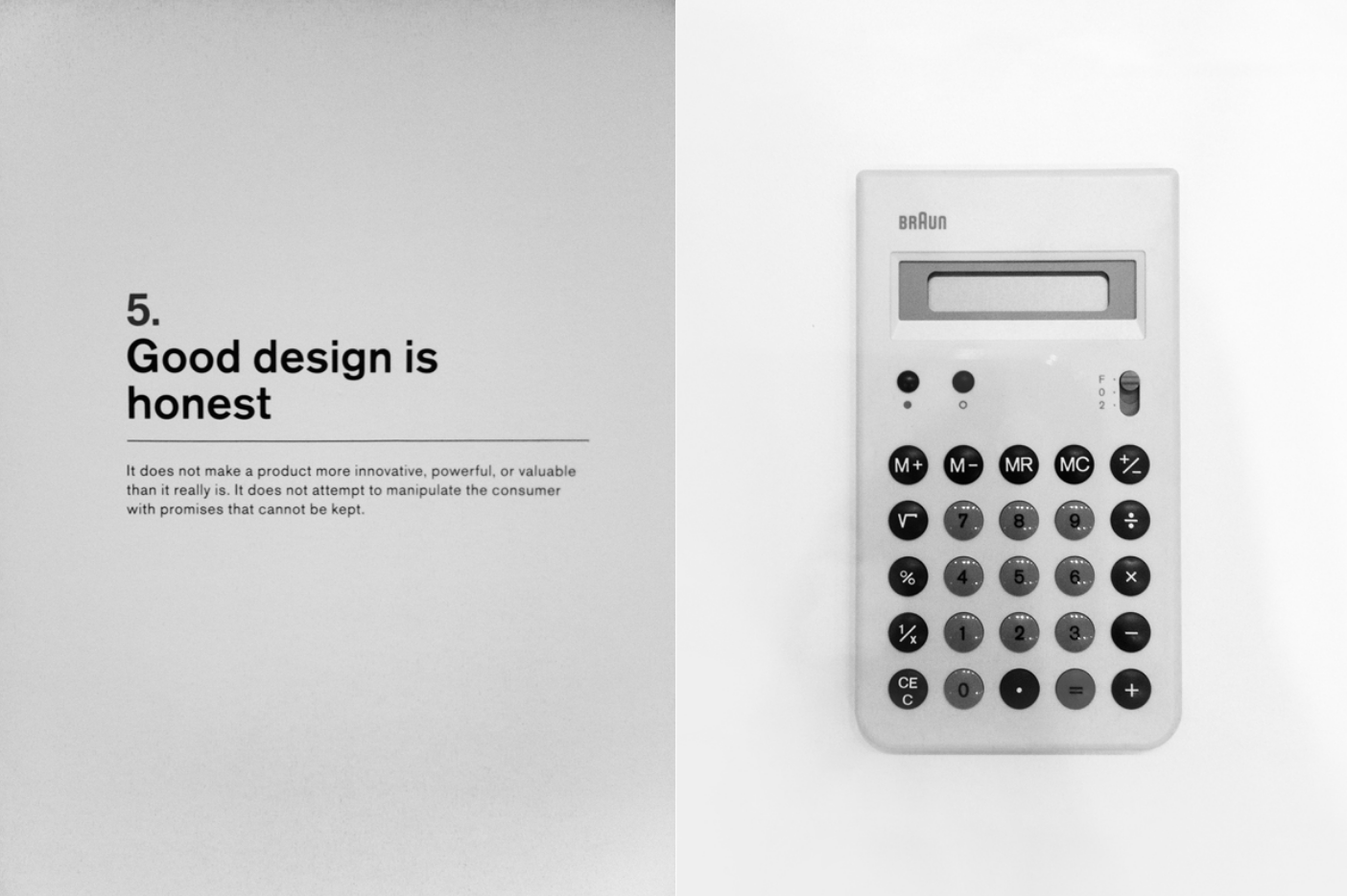

其中有一条印象很深刻的,便是下面这张图上所写的:好的设计是诚实的。

It does not make a product more innovative, powerful or valuable than it really is. It does not attempt to manipulate the consumer with promises that cannot be kept.Å

它不会脱离产品的实际情况,过分渲染产品的创新、强大或更高的价值。它不试图用无法兑现的承诺来操纵消费者。

把「诚实」用在产品上,似乎很反直觉,究竟该怎么做呢?

最近在改造 flomo 的「有些福利」功能。

最初设计这个模块,是为了让新用户能快速了解一些基础功能。但许多习惯并不是用一下就能养成的,需要让用户能长期的用下去。

很早前提到了一个「积累」的思路,可以当用户在满足某些条件的时候就进行奖励。

最近重新梳理新人流程的时候,又想起了这件事。但「积累」这件事还不够极致,因为这就像经验值积累一样,万一达到了这个值还没养成习惯呢?

不如,设计成如斯金纳箱一样的「每月挑战」模式?这样可以实施诸如每个月挑战 x 天打开,每月挑战 x 字写作,岂不快哉?

但中午时候,我们一番讨论之后,最终决定放弃这个方案。因为这个方案从绝对数据上看肯定是好的,但是有一个问题:这是在给产品嗑药,扭曲了用户的本来的动机,让产品变得不诚实。

运动员的最佳表现,不能依靠兴奋剂。

这是去年夏天 flomo 某个版本的设计稿,能看到其中有炫酷的「双链图」。

毕竟,想折腾新玩意的心态对于做产品的人们来说太常见。再加上用户各种强烈需求,似乎不做一个对不起当时的潮流。(你看,我们也是凡人,不能免俗)

但开发之前,再次理性的思考下,有多少人真正把这个图用起来了?个人目前知道的只有 Xdash 。但他的用法很独特,并不是靠手工输入,而是用爬虫加脚本,导入海量的内容之后,在 Obsidian 中用这张图来发现一些线索,比如看「湾区日报」中某个公司和哪些话题有关。

除此之外,经过不少调研,好像并没有看到谁真正「日常」的用起来,主要都是用来在某些情境下「晒」一下,以显示自己拥有了「先进生产力」。

我不甘心,后续趁着机会问了下在 Roam 里面工作的朋友,但他也提到,这张图实际的价值并不高,尤其是当内容多了以后。