做产品很容易陷入一种固定的视角,即发生在产品内的事情才是重要的。但对用户来说,任何产品都不是孤立的解决问题,而是融入在他们生命那相续不断的事件之河里面,奔涌向前。

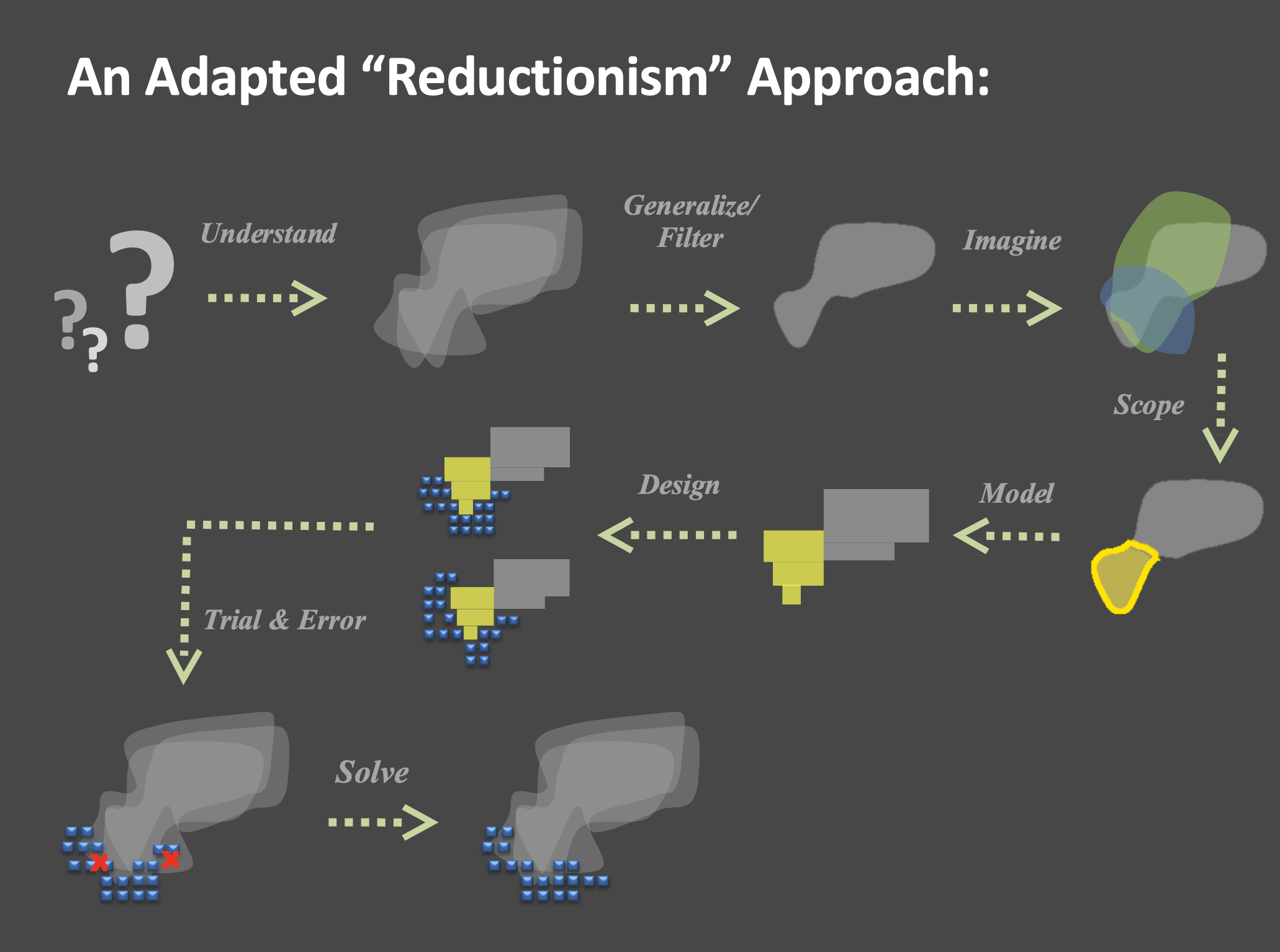

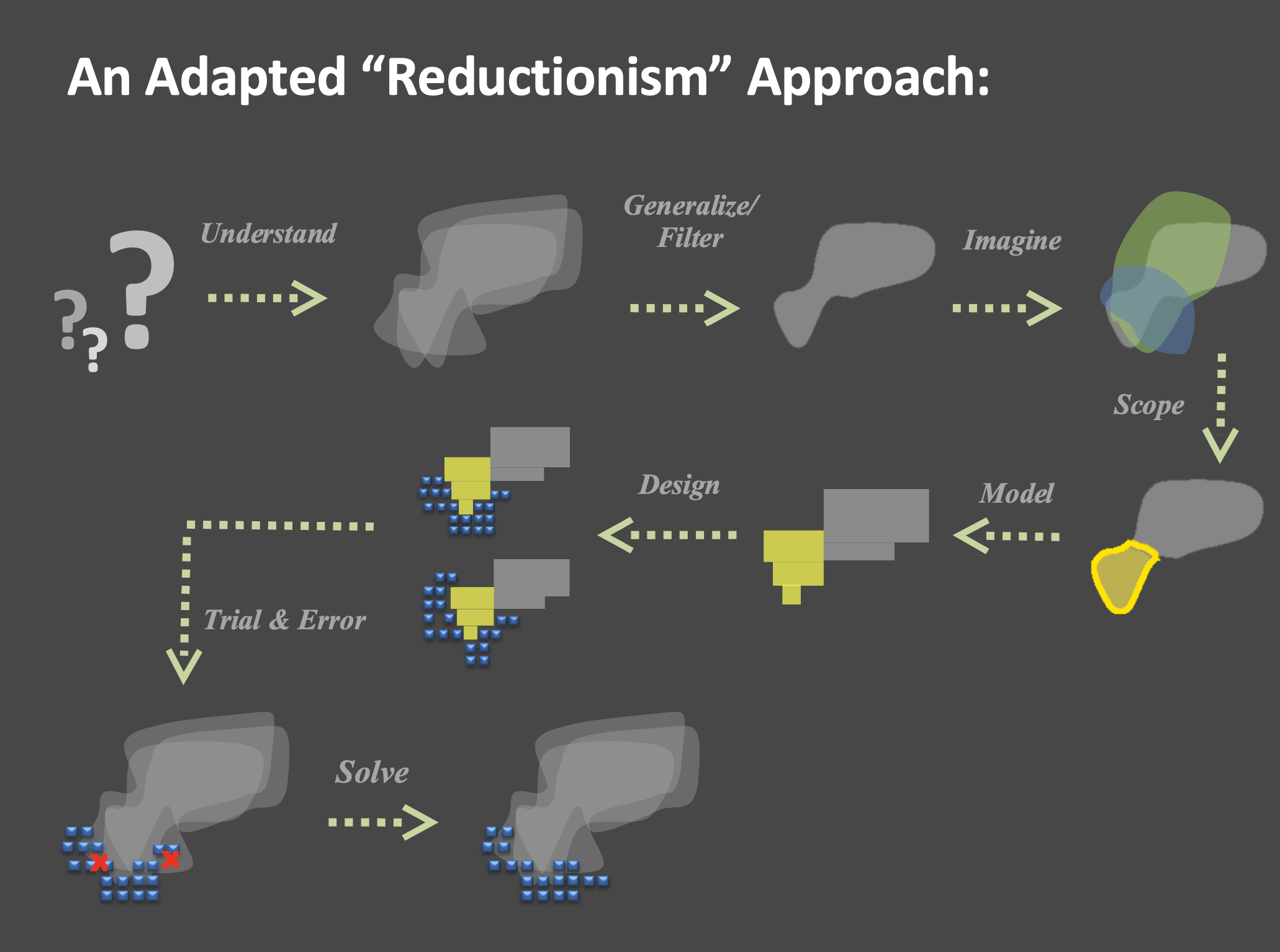

这也意味着,每个用户从客观环境到主观认知,上下文情境差异极大。Alex zhu 在「六个半设计哲学」中也讲述过,需求边界是模糊不清的,我们需要通过抽象来建立模型,然后设计方案来解决用户的问题,但解决方案很难完美适应所有情况,总有缝隙。所以这就需要我们除了产品之外,还要需要有「后勤」保障。

早年间我所信仰的,是不做任何「帮助」功能,尽量让产品(或功能)本身自我说明。但是这些年发现,主观看自己并非天才,设计出来的产品未必都能如此简洁易懂,相反磕磕绊绊倒是常态;客观看随着互联网用户普及,年龄差异,城市差异,文化差异等冲突也比早年尤甚。

所以这就需要我们用产品之外的「后勤」手段来进行弥补,以适配多样的环境,也就是俗话说的 —— 勤能补拙。

意识到这个问题再来看,其实「客服」和「帮助」文件曾经是自己很不屑的领域,往往都是交给客服团队来处理。而后续带了运营团队后会有一些客服工作,才知道产品给客服挖了多少坑。所以从 flomo 的第一年起,我们就对「后勤」工作格外重视,也带来一些新的视角。

在已故企业家谢家华的作品《三双鞋》中,有一个我很喜欢的观点,即把客服当做一种对品牌的投资,而非费用。因为每次良好的客服,都会带来信任的增加,继而带来口碑的传播,促进对品牌的认可,形成一个正向飞轮。

而多数时候客服会被视为费用,试图用藏起来反馈入口、机器人、外包来解决。看似成本降低了,但是却忽略了这是一次重要的和用户沟通的机会。

做了很久客服,其实你会发现多数时候并非是产品有巨大的缺陷,而是源自于用户的一些困惑和疏漏:比如直接下载了 App 来问有没有网页端;比如想问问如何使用标签等。这些问题其实并不能完全通过产品来解决,而他们刚好处于初次使用产品的磨合期,这时候对其有良好地引导,能让其对产品的理解度和认可度大大提升。

除了解决问题,客服其实也可以从被动变为主动,成为产品重要的「推销员」。

比如当用户问起来标签如何使用的时候,除了告知功能如何使用之外,他多数还会遇到「我该如何整理标签」的问题,这时候就可以主动出击,把对应的方法也一起发给他,这样既能给他一个更大的惊喜,也能提前消除未来的问题。另一方面来看,在你刚解决了他一个问题后,再适当的推销一些别的功能或思维方式,对方的接受程度也会比较高。

客服不仅仅在产品内,而是所有谈论你的产品的地方。

有一阵我对「社交媒体官号」不是很明白其价值,因为业内常见的是将其交给「新媒体部门」来「运营内容」。但我们一来没有那么多人手解决问题,二来也看到过许多产品在各个平台粉丝很多,但是并未对实际业务有何帮助,甚至还会成为一种阻碍。

后来@黄东炜 给了我一个启发,说你先每周去 Appstore 的后台回复下所有人的评论,其实并不多,但是会给这些留言的人莫大的鼓励。这么尝试了几周之后发现确实有人在即刻上说感到惊喜。之后不仅仅是在应用市场,还在即刻、小红书、微博等社交平台定期搜索 flomo 的关键字,对于新发布的用户积极的互动与反馈,既能在有负面舆情的时候及时发现和解决,又能为这些用户创造一些惊喜 —— 虽然这些人可能并不是大 V,但是他的观点和态度,依旧会影响身边的人。

其实这样做的目的,是尽可能地和用户建立更多的接触点,这样当他有困难的时候会第一时间告诉你;而另一方面则是对你认可后,你可以及时把信息送到他面前 —— 这不是产品内加个 Push 能解决的。

让客服倾听并解决问题,并对其他潜在需求进行预判,用来提高和用户的连接质量;

在各个社交平台建立根据地主动沟通,用来提高和用户的连接数量。

这不是个聪明的办法,但没有一滴滴的水,哪里来的海洋。