许多人问我如何找到自己的热爱的事业,我多半都会推荐格雷厄姆那篇《天才的车票理论》。

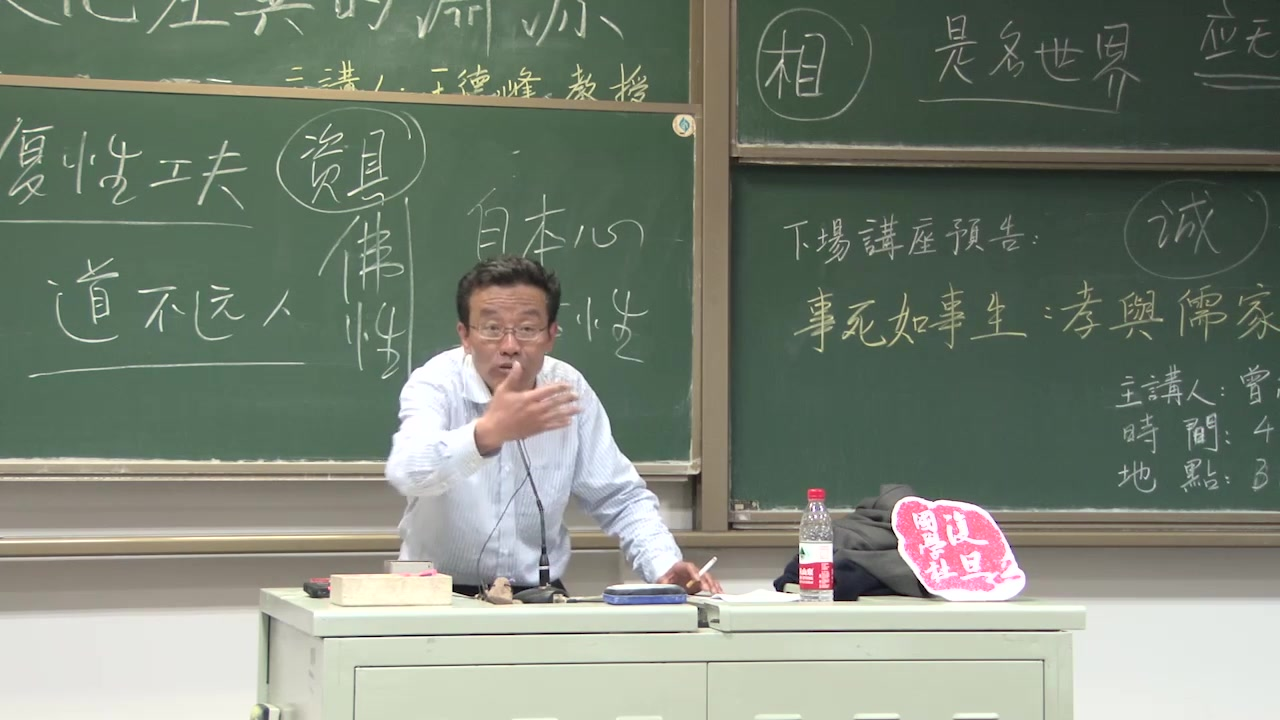

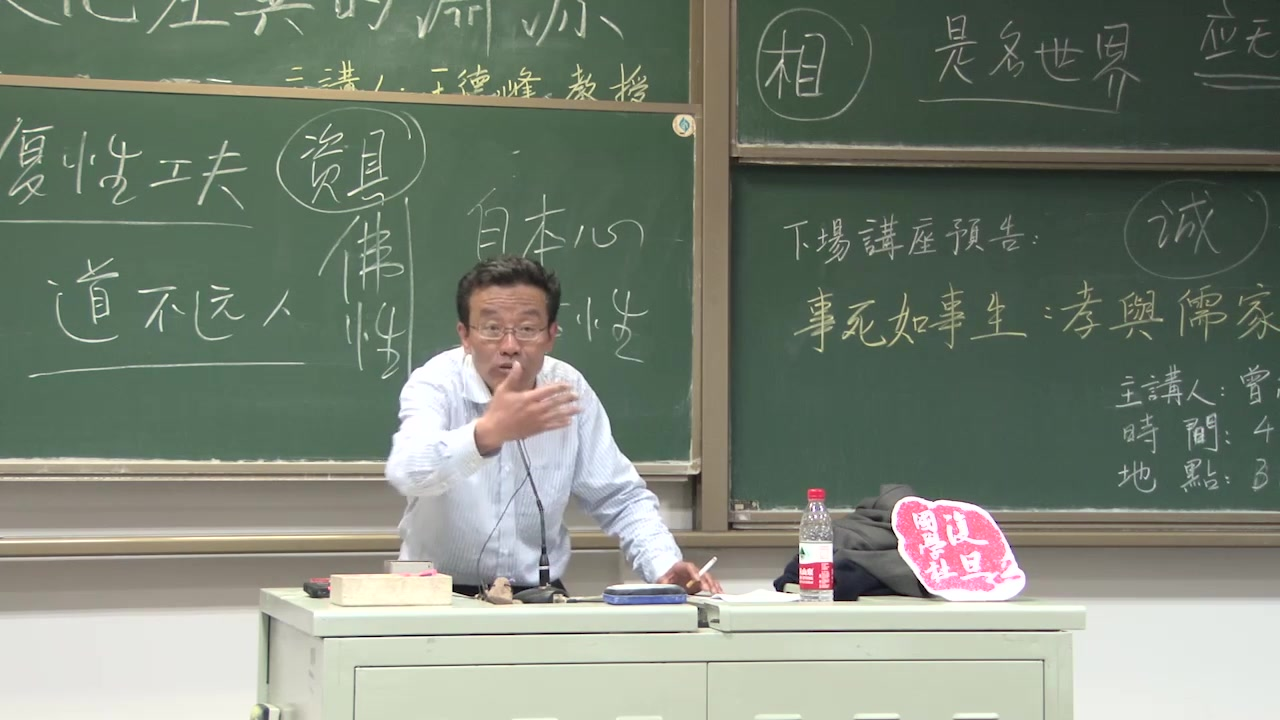

但在听王德峰讲马克思主义哲学时,意识到了这种说法背后或许还有另外一种尺视角 —— 这并不是要推翻格雷厄姆的结论,而是让我们能有更多元的视角 —— 从资本主义的评价体系跳脱来看,我们想要做的事情,也许有别的意义标尺。

价值”意味着什么?意味着每一种劳动产品都必须和一般抽象劳动发生关系,才获得其自身作为“劳动产品”的存在。于是,每一种具体劳动都是为了抽象劳动的增长(资本的增殖)而服务的,人类财富自此获得了最抽象的形态——能在交换中增殖的货币。

“一般劳动”这个范畴的抽象,不仅是现代经济学的起点,也是在现实中被公认的财富之创造。如果我爱好音乐,也爱好哲学,并写出关于哲学或音乐的文章,这些活动若要被承认为劳动,它们就必须为资本的增殖做出贡献,即作为财富一般之生产。只要这类文章的产生不能带来资本的增殖,它们就不能被称为劳动,而只能被称为个人怪癖。

支配当代人类生命活动的一条法则,这条法则就是,每个个体的特殊的具体劳动必须服从于抽象劳动之增长(货币之增殖)的目的。

这条绝对命令赋予当代社会以进步强制:我们要不断地以自己有限的生命活动服务于资本的增殖,停滞意味着倒退,效率才是生存。

历史批判科学,即揭示这些范畴历史的来由,如何被构造出来。

天才的车票理论更深处的原理便是在上述这段话,如果自己的怪癖能对别人有用,别人愿意付费购买带来资本的增殖,就是有价值的事情。反之,如果仅仅能让自己愉悦,则会被大多数人认为没有意义。

其实这种标尺细想之下就会有许多问题,比如母亲无私的照顾孩子,战士奋不顾身保家卫国,帮助贫困的人群等,这些行为未必带来资本的增殖,却能让我们看到人性的美好。

思考这些,并不能改变我们明天还要继续搬砖的现实,但是却让我们知道束缚我们的规律,未必就没有裂痕。

另,文中有一段关于资本主义不自洽的原因很有趣,从未这么思考过:

来源: